かるび(@karub_imalive)です。

僕は割と多趣味なんですが、40年間も生きているとその種類も色々と増えてきます。このブログにも少しだけエントリを上げたのですが、例えば音楽鑑賞ではヘヴィメタルとクラシック。また、美術館などの展示会回り。読書。ワイン。ランニングと陸上長距離鑑賞、家庭菜園、etc・・・。年々増え行く趣味に、やりたいことはたくさんあるのに、時間とカネは有限で非常に最近悩ましい状況です。

そんな悩ましい状況下、2015年の冬から僕にもう一つ加わったのが「落語」でした。ブログを開設して以来、面白くて度々覗かせてもらっている憂き憂きマンドリルのリクさん(id:r1ckey)のサイトやリクさんが留年した暇つぶしにツイキャスなどで落語の面白さを教えてもらってから、はや5か月経過。

その間、同じくリクさんのお薦めの

このあたりを夕飯のしたくや後片付けをしながら(夕飯づくり担当なので。)全部聞いたり、初心者らしく図書館で笑点系の落語家、桂歌丸や先代三遊亭円楽らのCDから、昭和の名人三遊亭圓生、三遊亭金馬、古今亭志ん朝らまだ薄く広く借りて聴いていたりしました。

聴いていてすぐ分かったのですが、落語って特に冒頭の「マクラ」と呼ばれる、場を温めるためのブリートーク部分を始め、演題に入ってからもたびたび挟まれるアドリブ部分が非常に大きいんですよね。その場の観客との呼吸や一体感の中で噺家と観客が即時的作っていく即興的作品としての性格もあるので、一度近場のライブに足を運ばなければ!と思い立ちました。

早速ライブに行ってきました

善は急げ、ということで、速攻でコンビニに走って適当にチケットぴあの端末をたたいて購入したのが、昨日のホール落語会です。余談ですが、僕は近い将来に地方への移住かニ拠点居住を目指していますが、こういう時、本当に東京に住んでいて良かったなって思いますね。文化系・芸術系のイベントはほぼ365日東京ならどこかしらでやっていますから。思い立ったらその日にでもいけちゃうという便利さ。

(引用:日本橋が大人の遊び場に大変身 「コレド室町2、3」 |フード|NIKKEI STYLE)

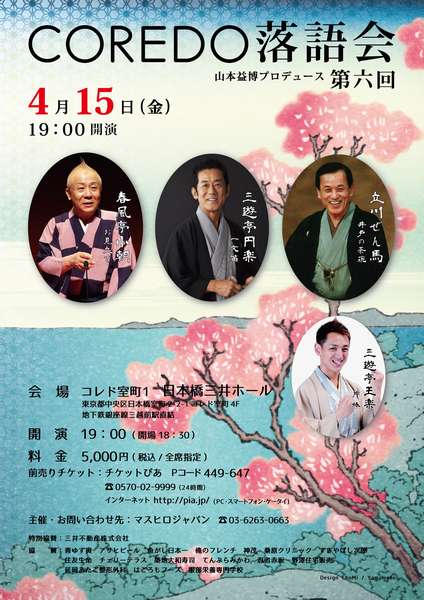

で、行ってきたのが、COREDO室町1号館の4F「日本橋三井文化ホール」で実施されている、いわゆる寄席ではないホール落語会「COREDO落語会」。

実は僕の家から歩いて10分のところに両国演芸場という三遊亭円楽一門が使っている寄席があったりして、そこが一番近いのですが、いきなり寄席にいくのはやっぱりちょっと敷居が高いな(知らない噺家ばっかりでしょうし・・・)と思い、落語会ライブデビューはホール落語にしてみました。

ということで、今日は落語会にデビューして感じた感想をつらつら書いてみたいと思います。

落語会の内容

COREDO落語会は、今回で6回目だそうで、料理評論家の山本益博氏の趣味が高じて心血注いでプロデュースするホール落語会です。構成は、毎回ベテラン/人気噺家が4名集まり、一人1席ずつ披露する流れで、昨日の終演は21時20分でした。

価格が安いか高いかはよくわかりませんが、場所代や落語家のギャラ等を考えるとこんなものなんじゃないかなーと思いました。

落語会の感想

1.客層はやっぱりかなり年配の人が多い

いわゆる若手芸人のお笑いライブとは全然違いますね。どちらかと言うと古典芸能に近いので、客層も40代以上が中心でメインは50代、60代のお客さんが多かったと思います。若い人は残念ながら皆無。客層の平均年齢が高いのは、がよく行くクラシック音楽のコンサートと似たような雰囲気。あるいは、昔良く出入りしたFacebookのオフ会とかかな。日本橋三越前という都心中の都心で、時間帯も19時からのライブだったのですが、案外仕事帰り風の人は少なくて、自宅からわざわざ出てきた人が多そうでした。

2.おしゃれな老人が多い

老人が多いとは言え、身なりも綺麗で、割と裕福そうな人が多かったです。特におしゃれな老婦人が多かったかな。身なりだけじゃなくて、ウィッグをしてたり着物で来てたり、髪がオレンジや紫など、普段行っているクラシックのコンサートや美術館などで見る老婦人よりもだいぶ派手だったような?!これってたまたま昨日場所柄そうだったのか?

男性は、結構気難しそうな評論家風のオジサンや、なんかのタニマチをやっていそうな、富裕層的オーラを出しているおじいさんが多かったです。終わった後、楽屋かなんかにそっとおひねりとか渡してたりするんだろうか。

3.しかしよく寝ている

(引用:浜 矩子|教員紹介|同志社大学大学院 ビジネス研究科)

僕の隣の髪の毛が紫色の浜 矩子楓のおばあさんは、ほとんど全編寝ていました。その隣のおばあさんも半分くらいは寝ていました。クラシックのコンサート(推定平均就寝率30%)ほどじゃないですが、高い金払ってきてるのにもったいない話であります。

ただし、これはなんとなくわかる気もします。僕もクラシックコンサートなどで、仲入りでワインを飲んだあとつまらない演目だった場合、つい眠くなってしまうので。貧乏性なので、根性で目はなんとか開いてますけどね。特に落語ファン歴が長い耳の肥えた客は、メジャーな古典落語の演目ならば、つまらない噺家のものだと寝てしまうだろうな。

4.思った通り落語はライブが一番面白い!

別にCDやYoutubeでもいいんですけど、やっぱりCDなどだと落語家の表現される作品のうち、「声」の部分しか伝わらないんですよね。言葉に現れないメタ・コミュニケーション的なもの、つまり「顔つき」「身振り手振り」などで表現される感情表現や、観客と噺家のその場だけの相互作用で生み出される空気なども伝わりません。

じゃあDVDみたいに映像が見えていれば良いのかっていうと、多少はCDよりはマシかなっていうレベルですが、五十歩百歩です。録画映像だと不思議とやっぱり大幅に言外のメッセージが減衰して伝わりづらくなるんだろうなってすぐに気付きました。

美術展やクラシックのコンサートでも同様の現象が起きるので、落語の特性を考えると、このあたりはやっぱり落語はライブに行ってなんぼなんだろうと思っていました。

で、実際にライブに行ってみた感想としては、落語こそライブで見るべきなんだろうな、と。特に、上手な落語家ほど、言葉以外の表現やアドリブを駆使したコミュニケーション力が高いため、よりライブで見たほうが満足度が高くなるだろうなと感じました。

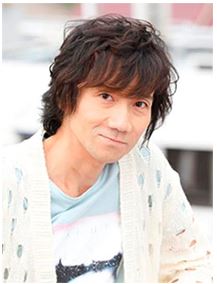

昨日見た中だと、4人の噺家のうち、春風亭小朝と三遊亭円楽はそれぞれの持ち味を生かし切った見事な高座でした。数十分に及ぶセリフを全部叩き込んだ上、臨場感たっぷりに、かつ機動的に笑いも取り入れて観客との一体感を切らさずに演じきる。芸歴40年以上のベテランの圧倒的な技芸とライブでの存在感に素直に感嘆しました。彼らの独特の間合いや話し方の1/10でも仕事に行かせれば、すごい成績あがりそう・・・。

まとめ

どんな分野でもそうですが、一流の芸術や技芸に触れると、その一瞬だけかもしれませんが心を空っぽにしてそれに集中でき、作品と一体になれる感覚があります。自分の場合はそれが一種の「癒やし」「気分転換」となって、精神的な活力を再充填出来るんですよね。

この落語も、お値段は決して安くはないですが、上手な噺家の演目をライブでそれだけに集中して取り組むことによって、CDやDVDでは見えない良さが感じられたのは良い収穫でした。恐らく、中途半端に何度も行った後に書くよりも初回の感想をどこかで書き起こしておいたほうがいいだろうな、と思ってエントリを書いてみました。

5月以降、毎月2~3回ライブのチケットを既に抑えているので、またいくつか行って気づいたことができたら色々書いてみたいと思います。次回は26日の喬太郎に行ってまいります。

それではまた。

かるび

(引用:

(引用: